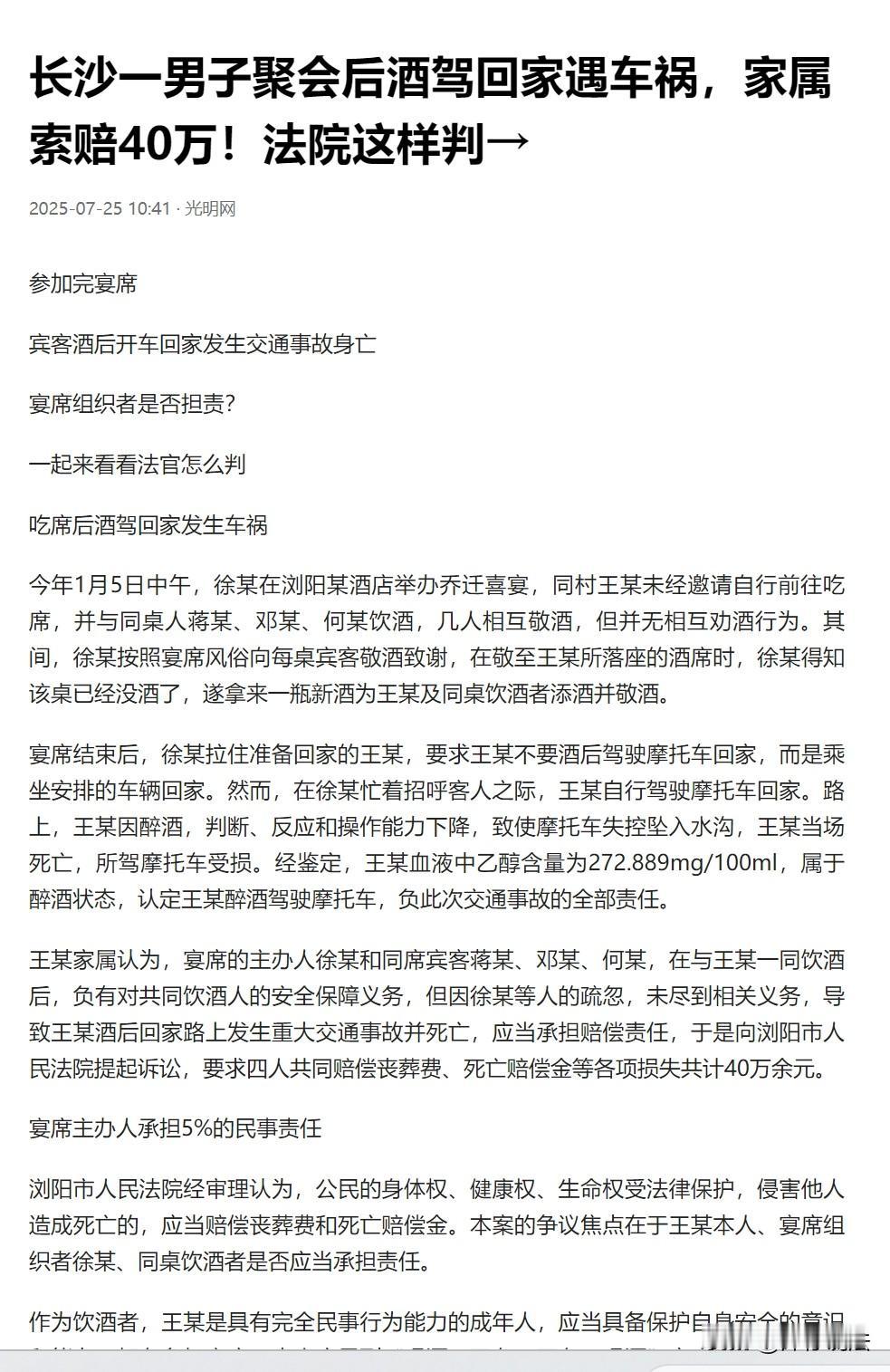

湖南浏阳,一男子不请自来,赴同村乔迁宴。席间与邻座三人碰杯对饮,东家持酒坛添新酿共饮。散场时东家拽住男子的摩托把手:“坐班车回!”男子甩手嚷道:“这点酒算啥!”趁乱拧油门冲出院落。万万没想到,男子未出三里地,摩托车栽进泥沟,当场死亡。交警介入后,发现男子血检酒精值爆表超醉驾标准三倍,认定负事故全责。家属悲愤之余,将东家和同桌三人告上法庭,认为他们没管住他喝酒开车,索赔40多万元。法院的判决出乎意料。 据悉,2025年1月5日,一个宁静的村庄“桃源村”洋溢着喜庆氛围。村民徐某(化名)在镇上的“福满楼”酒店举办乔迁喜宴,邀请亲友共庆。 徐某为人热情好客,宴席摆了十几桌,菜肴丰盛,酒水充足。同村的王某(化名)虽未收到邀请,但闻讯后自行前往——在乡村习俗中,这种“不请自来”并不罕见。王某平时爱喝酒,是村里的“老酒友”,这天他骑着摩托车赴宴,打算饭后兜风回家。 宴席上,王某与同桌三人同坐。四人相互敬酒,气氛融洽。据事后调查,他们只是礼貌举杯,无人劝酒或灌酒。 宴席高潮时,徐某作为主办人,依风俗逐桌敬酒致谢。敬到王某这桌时,徐某发现酒瓶已空,便拿来一瓶新酒为王某等人添上,举杯道:“多谢各位捧场!”王某一饮而尽,脸上泛红,但谈笑自如,未显醉态。 下午2点左右,宴席结束。徐某见王某走向摩托车,立刻上前劝阻:“老王,别骑摩托了,坐我安排的车回去吧!” 王某摆手笑道:“没事,这点酒算什么!”徐某忙于招呼其他客人,未再强留。 谁料,王某骑上摩托车驶离酒店。途中,他因醉酒导致判断力骤降,摩托车失控坠入路边水沟。王某当场死亡,摩托车损毁严重。 交警鉴定,王某血液乙醇含量达272.889mg/100ml,属醉酒驾驶;事故全责由其承担。 王某家属悲痛欲绝。他们认为,徐某作为主办人,其他人作为同席人,未尽到“安全保障义务”,导致悲剧发生。 2025年3月,家属向法院起诉,要求徐某及同桌者等四人连带赔偿丧葬费、死亡赔偿金等共计40万余元。 庭审中,原告王某家属抗辩理由如下: 第一,徐某作为宴席组织者,主动添酒敬酒,客观上增加了王某醉酒风险。宴席结束后,徐某虽口头劝阻,但未采取实质措施,如通知家属或强制留人,违反安全保障义务。 第二,与王某共饮者,相互敬酒形成“共同饮酒关系”。他们应预见王某酒驾风险,却未提醒或阻止,存在疏忽。 第三,王某的死亡直接源于醉酒驾车,而醉酒是宴席饮酒所致,故被告应部分担责。 被告徐某等人抗辩理由如下: 第一,徐某辩称,王某自行赴宴,饮酒系个人选择。敬酒是礼节性行为,非劝酒。自己已明确劝阻酒驾,并安排车辆;但因需照顾全场客人,无法时刻紧盯王某。王某的离去是故意规避帮助,自身过错为主因。 第二,同桌者三人辩称,同桌饮酒属正常社交,无劝酒、灌酒行为。王某当时意识清醒,未显露醉酒迹象,他们无义务预判其驾车。且自身非宴席组织者,不承担主动护送责任。 第三,王某作为完全民事行为能力人,应知“喝酒不开车”,却主动酒驾,过错重大,责任应自负。 法院会怎么判决呢? 法院查明,王某未受邀请赴宴,饮酒过程中与同桌人相互敬酒,但无强迫行为。徐某敬酒时添酒,属风俗习惯。宴席结束,徐某劝阻王某勿酒驾,并备有接送车辆。但王某趁徐某忙碌时自行驾车离去。 同桌者等未参与劝酒,王某离席时神态正常,无醉酒表现。事故鉴定结果显示,王某醉驾负全责,乙醇含量超标3倍以上。无证据显示徐某或同席人知晓王某驾车习惯或身体异状。 基于这些事实,法院认为: 《民法典》第1198条规定,群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。 徐某作为宴席组织者,对宾客负有合理的安全保障义务,其添酒行为虽无过错,但在明知王某饮酒且无家属陪同的情况下,劝阻后未进一步行动,如通知家属或确认其上车,未完全履行义务,存在轻微过失。 《民法典》第1165条规定,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。 对于同饮者,通常而言,无过错无责任,关键是看是否有法定义务。共同饮酒本身不产生法定义务,只有在劝酒等极端行为下,才可能基于诚实信用原则产生一定劝阻、救助等义务。 本案中,同桌人无劝酒行为,王某未显醉态,同桌人无法预见其酒驾风险。要求普通同席者主动护送,超出合理社交责任范围。 而王某作为完全民事行为能力人,明知酒驾危险却主动为之,违反“喝酒不开车”基本注意义务,其血液乙醇浓度极高,直接导致事故,应负主要责任。 最终,法院判决徐某赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金共计67,000元,驳回对同桌者的全部诉讼请求,案件受理费由原告王某家属承担95%,徐国庆承担5%。 对此,大家怎么看?